おかめ工房について

紅型教室/半日体験講座

染めの街、新宿中井で、紅型本来である「顔料」という染料を使い、昔から変わらない工程や技法で本格的な紅型染めを通常のレッスンおよび体験講座を通して教えています。

生徒さんたちの中ではご自分でデザイン、型彫りをしてオリジナル作品を作る方もいますが、個人のレベルに合わせて指導しています。

半日体験講座では仕上げる小物をお選びいただけます。

オンラインショップ

名古屋帯、インテリア用品、小物類を販売しております。

工房でも展示販売しております。お気軽にお越しください。

紅型染めは沢山の工程があり、全行程手作業で行います。

その為、作品完成までとても時間がかかります。

ひとつひとつ心を込めて制作しており、全ての作品は1点ものです。

手仕事の素晴らしさを感じていただければと思います。

Search

入選のお知らせ

第19回大韓民国天然染色文化商品大展で入選しました。

受賞作品をネットショップで販売中です(45,000円)

ご購入・詳細はこちらからどうぞ

令和7年第48回日本染織作家展で入選しました。(名古屋帯・タペストリー各1点ずつ)

受賞作品をネットショップで販売中です。

名古屋帯のご購入・詳細はこちらからどうぞ

5月29日(木)〜6月4日(水)

東京都美術館地下三階ギャラリーAにて展示開催します。

紅型染め(びんがたぞめ)とは?

紅型の歴史

紅型とは、沖縄が琉球王国といわれる頃から受け継がれている伝統的な染色技法です。

中国、日本、東南アジアの文化の影響を受けて進化してきました。その起源は、13世紀頃と推定されます。

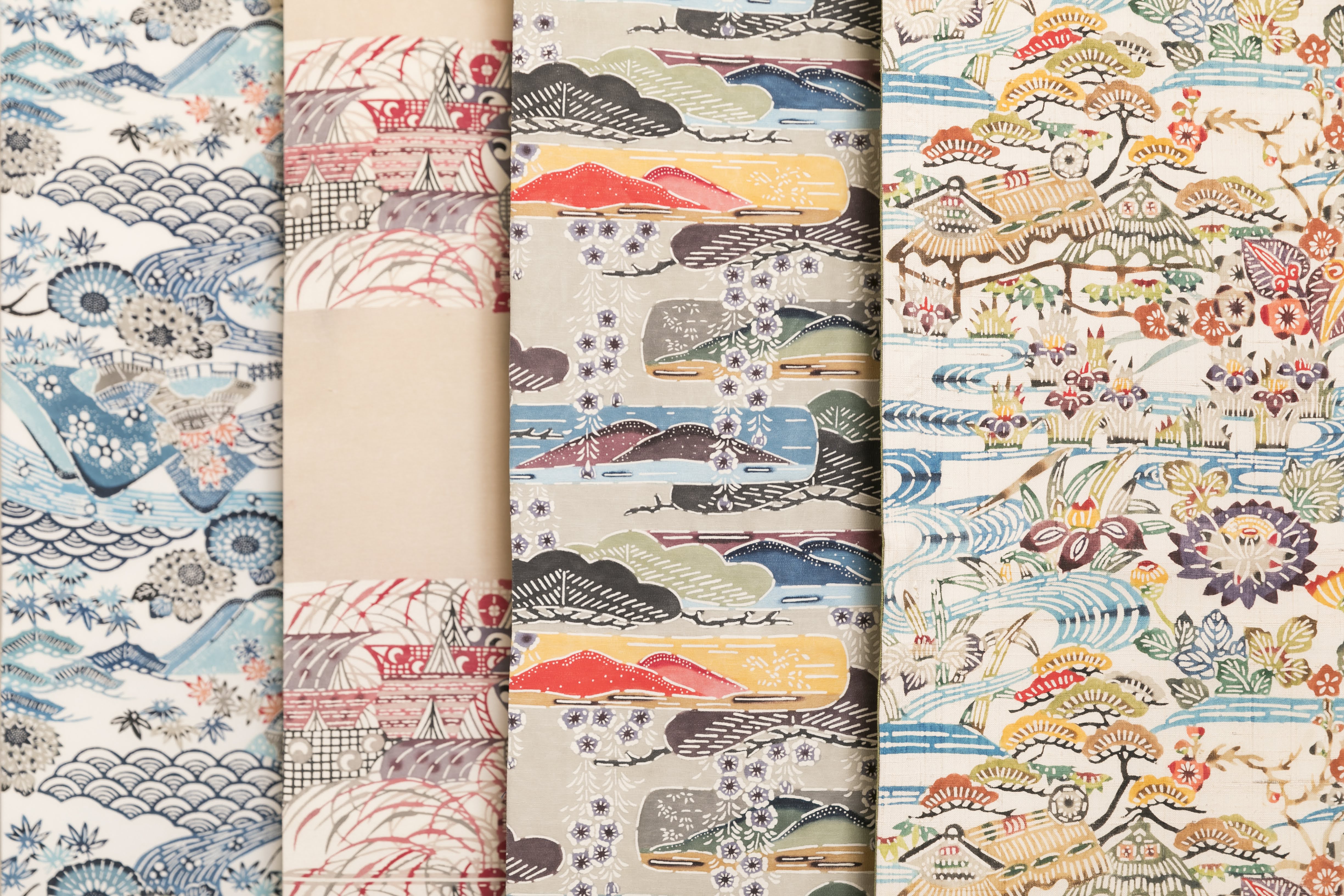

琉球王国の時代は、主に王族や士族の衣装として染められていました。紅型の模様は沖縄の草花や生活用具ではなく、日本の本土の植物「松竹梅や雪輪」が多く見られます。紅型の優れた作家たちは、本土(大和)の人々の好みに合う意匠を用いて図案を作り、友禅や中国、インドなどの染色の影響を受けながら独自の世界を作り出しました。本土の影響から友禅とモチーフが共通したものが多いとされています。

ほとんどは中国の吉祥模様を図案とし、当時の王族、氏族の女性や成人男子の衣装として作成され、模様に衣装を着る者への加護の意味が込められています。鶴を赤や緑で染めたり、桜を黄色やえんじで染めるなど色の扱いは「非常に奔放」です。

第二次世界大戦で多くの型紙や道具が消失し、一部型紙などは鎌倉芳太郎氏により本土に渡り保管されていました。戦後、それらの型紙を分けてもらい紅型復興に尽力したのが、王朝時代から紅型宗家として染物業に従事してきた城間栄喜氏と知念績弘氏です。

戦後の材料不足の中、拾った日本軍の地図に下絵を描き型紙として利用して、割れたレコード盤を糊(防染糊)置きのヘラに、口紅を顔料の代りに、薬莢を糊袋の筒先に使用するなど、工夫しながら紅型の復興に努めました。

「紅」は色全般を指し、「型」は様々な模様を指していると言われます。

「紅型」の漢字表記が広く普及され始めたのは昭和初期に入ってからで、古文書に現れる文字は「形附」で「紅型」の表記はありません。

紅型はまさに、「いろ」と「かたち」の染色です。

「紅型」という名称は、鎌倉芳太郎氏がつけたと言われています。

顔料の歴史

私達人類は、紀元前から様々な形で顔料を使ってきました。スペインとの国境に近いフランスにある洞窟からは、顔料で描かれた馬や羊、野牛等の壁画が発見されました。動物たちの壁画は、ほとんどが褐色や黒色で描かれています。これは身近で手に入れやすかった赤土や、黒土などの天然鉱物顔料でした。その後も人類は、次々と新しい天然鉱物顔料(有色の岩石や土)を発見し、色材として利用していきました。

天然鉱物顔料は、何億年という時間経過の中で、地球上に自然に形成されたものです。その為、野ざらしの環境でも変色しにくく、耐光性・耐熱性に優れています。しかし一方で粒子が粗く着色力も限られていることから、何度も重ねて塗らないと十分な発色を得られないという欠点もあります。

顔料の「顔」ってどういう意味?

この文字の通り顔に塗られていたのです。旧石器時代の洞窟の壁画。これらの絵の具は、木炭や土を細かくしたものを、動物の油や樹液などで練ったもので「顔料」の原型となりました。神への祈りや儀式、戦いのときに装飾として顔や体に塗ったことから、「顔料」と呼ばれるようになったと言われています。

また「顔」という漢字には元々「彩り」という意味もあるそうです。

新型コロナウイルス感染防止対策の取り組み

・工房内の換気、アルコール消毒液、ジェルなどを設置しています。

・お越しいただく際は、必ずマスク着用をお願いいたします。

・入口に置いている消毒液で手指の消毒にご協力お願いいたします。

・また、三密を防ぐため、紅型教室・体験講座については人数制限を設けております。

(ご希望の日にちに申し込みが出来ない際は、こちらから日にちの変更をお願いする場合がございます)

・体験日の変更も可能ですので、発熱、咳などの症状がある場合は、体調を最優先いただき、ご来店はお控えください。

ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

Movie

モダン紅型・山本加代子の紹介ムービー「色にみちびかれて」

日本大学芸術学部・映画学科3年(2025年2月現在)の緒方陽菜さまによる紹介ムービーです